Categoria: Pensieri

“Lettera aperta a Willy Pocino, in memoriam”, letta da Marco Onofrio in occasione dell’Omaggio dell’11 novembre 2023, a tre mesi dalla scomparsa

E così, caro Willy, non ti possiamo più toccare. Non vediamo più il lampo dei tuoi occhi sorridenti. Non ascoltiamo più il suono della tua voce. Ma tu davvero te ne sei andato? O non, piuttosto, ti sei semplicemente trasferito nella stanza accanto, per cui ora ci vedi, ci ascolti, cammini invisibile in mezzo a noi?

L’estate giocoforza travagliata, la tua condizione sempre più fragile, l’urgenza che, implacabile, bussava sempre più spesso alla porta. Ero partito per una breve tregua, qualche giorno di mare in Calabria, con il conforto di una piccola speranza. La dialisi peritoneale non aveva funzionato, ma l’emodialisi completa ti aveva prontamente ristabilito, sia pure per poche ore. “Finalmente mi sento bene” mi avevi detto in un sospiro l’ultima volta che ci siamo visti, dal letto dove eri ricoverato, all’ospedale S. Giovanni di Roma, più per rassicurare me che per esprimere una tua sicura convinzione. Pareva insomma che si fosse imboccata la strada buona… e invece, di lì a poco, l’atroce notizia. Ero in spiaggia quella mattina, stavo facendo il bagno nelle acque blu di Scilla mentre tu nascevi al mondo della Luce che non tramonta mai. 11 agosto 2023. Eri libero dal grumo dolorante della carne, che tanto ti aveva fatto penare nell’ultimo anno della tua lunga vita. Chissà se il tuo spirito, trasumanato dall’immensità della scoperta che ci attende dopo l’ultimo respiro, spinto dalla sapienza inconcepibile della Grazia o guidato dalla voce delle Sirene mediterranee, è venuto a salutarmi subito dopo, nel grido fuggitivo di un gabbiano, nello scroscio di un’onda, nel guizzo lampeggiante di un riflesso.

Che mistero terribile è la morte! La persona cara se ne va e noi, se siamo lontani, in quel momento non ne sappiamo nulla, restiamo esclusi dal percepire quanto accade o è appena accaduto, immersi nel torrente della nostra esistenza che invece prosegue. E così arriva la “telefonata” che non vorremo mai ricevere: Mariarita, distrutta dal dolore, singhiozza al telefono e io capisco subito. In un attimo, mentre le lacrime scendevano da sole, irrefrenabili, ho rivissuto tutti gli attimi trascorsi insieme a te: i pranzi, le cene, le gite, le vacanze, i discorsi, i ragionamenti, le riflessioni comuni, le storie e le storielle che mi raccontavi e che a un certo punto sapevo e ricordavo meglio di te, quei deliziosi aneddoti con cui, affabulando, sapevi affascinare chiunque ti ascoltasse, anche perfetti sconosciuti, e poi i casi incredibili di cui ancora ti stupivi dopo anni, le barzellette, quelle piccanti e quelle più castigate, e le risate, le risate e le risate… Quante me ne avevi fatte fare! Con te si stava in semplice armonia, creavi ovunque un clima di festa, di dolcezza, di calda bellezza umana. Mettevi pace, scioglievi le tensioni, rinfrancavi i cuori. Era uno dei tuoi carismi. Mi avevi accolto come un figlio, con tenerezza immediata, e poi eravamo diventati complici e confidenti, come amici di vecchia data.

Ah, le estati indimenticabili nelle Marche, a Pievebovigliana, trascorse al fresco di quella casa che il terremoto del 2016, vissuto in diretta proprio lì, ha reso temporaneamente inagibile e dove entrambi ci portavamo per le vacanze cataste di libri da leggere e almeno un’opera da continuare a scrivere nella concentrazione assoluta di un silenzio confortato dalla dolce musica scrosciante della cascata che spumeggia al lato della strada! E poi le bozze infinite da correggere, nelle quali ti vedevo sempre impelagato con la tua penna rossa e i tuoi segni minuscoli, come la grafia con cui scrivevi. E l’impaginazione della tua, della nostra amata rivista, “Lazio ieri e oggi”, la tua primogenita creatura. E gli eventi culturali da organizzare e svolgere, i libri da presentare, e le fatiche della Fiera all’Eur in cui ogni anno a dicembre, fin dalla prima edizione, misuravi con soddisfazione i frutti del lavoro svolto.

Non ti è stato semplice fare l’editore. Gli editori devono avere i peli sul cuore, e infatti sono quasi sempre spietati, opportunisti, indifferenti: l’esatto contrario di te! Edilazio, la casa editrice che hai sviluppato dalla rivista 25 anni fa, ti ha dato forse più dolori che gioie, talvolta esponendoti alla ferocia e alla rapacità di personaggi da dimenticare, e non aggiungo altro… Ma tu molto hai perdonato e capito, fornendomi con l’esempio diretto grandiose lezioni di vita su quella che amavi chiamare “cristiana rassegnazione”: la forza umile e gentile che ti faceva superare qualunque ostacolo senza mai perdere il filo della speranza, della fede in un futuro migliore per te e per tutti. Eri un inguaribile ottimista, e questo certe volte finiva per diventare un difetto poiché vedevi cose e persone migliori di quanto lo fossero realmente, e allora ti donavi – inerme di eccessiva fragilità – anche a chi non meritava, anche quando non avresti dovuto…

Sei stato fin troppo generoso, aiutando tutti e spesso avendone in cambio, com’è tipico di questo mondo, solo amarezze, torti e irriconoscenza. “Ci rimasi malissimo”, non a caso, è una frase ricorrente nelle memorie autobiografiche che hai scritto qualche anno fa – un libro che letto oggi, dopo la tua scomparsa fisica, ha ancora più valore poiché racchiude tutta la rara preziosità del percorso che hai sviluppato, così amabilmente, nella giungla delle vicende umane. Vorrei sottacere, ma non posso non ricordare, la stretta al cuore da me provata nel vederti più volte tornare a casa come un passerotto arruffato, stanco e deluso dopo lunghissime riunioni inconcludenti con politicanti della Regione Lazio o del Comune di Roma che ti palleggiavano da un ufficio all’altro, senza alcun rispetto per la tua anzianità, per capire se eri davvero ingenuo come sembravi o invece eri disposto, in cambio di qualche sovvenzione, a fare della tua rivista un organo utile alla loro volgare e implacabile ricerca del consenso. Tu venivi da un’altra Italia, quella dove la parola data aveva più valore di una firma scritta: sulla base di quale codice avresti potuto intenderti con certi squali, privi di ogni scrupolo elementare? E poi, perdonami l’appunto, non avresti dovuto sentirti umiliato, come peraltro accadeva, poiché l’umiliazione – a ben vedere – l’avevi inferta, non patita: non tu ma loro, i cialtroni in doppio petto, erano stati umiliati dalla tua nobiltà d’animo, dalla tua dignità, dalla tua libertà di piccolo gigante della Cultura, con l’iniziale maiuscola, tutt’altro che presunto galoppino delle cosiddette “politiche culturali”. E ciononostante ti rifiutavi di prendere atto della sporcizia del mondo, di capire cioè che prebende e benefici sono decisi a monte per questioni di opportunità e scambio di convenienze, non elargiti per motivi ideali o per la gloria dell’umanità.

Bando alle amarezze, voglio farti sorridere un po’. Provo a raccontarti una storiella, perdona se non so farlo bene come avresti fatto tu. Ascolta dunque. Un re voleva sapere cosa fosse peggio, l’invidia o la meschinità. Per saperlo fece chiamare l’uomo più invidioso e quello più meschino di tutto il regno. Il re disse loro: “Chiedetemi ciò che volete, ma ad una condizione; darò all’altro il doppio di ciò che ciascuno di voi chiederà per se stesso”. L’invidioso e il meschino ebbero un giorno per pensarci e decidere. Entrambi passarono la notte insonne, ad arrovellarsi. L’indomani il meschino decise di non chiedere nulla, pur di lasciare l’invidioso a bocca asciutta. L’invidioso chiese che gli venisse tolto un occhio, pur di accecare il meschino. E ascolta ora questa battuta fulminante di Bette Midler: “Ora basta parlare di me, parliamo un po’ di voi. Cosa ne pensate di me?”. Ecco, ti ho appena illustrato il mondo della cultura: egocentrismo patologico, invidia, meschinità. Ma tu eri altro da tutto questo. Come tutti gli eccellenti eri umile, non sbandieravi mai i tuoi 40 libri su Roma, i tuoi innumerevoli premi, i titoli ufficiali acquisiti per merito (eri Cavaliere della Repubblica e Commendatore, ma nessuno lo sapeva), poiché avevi da sempre consapevolezza che dinanzi alla morte siamo tutti uguali e che quando arriviamo dove tu sei ora non ci portiamo dietro nulla di nulla, se non l’anima. E quella, tu, l’avevi grande. Infatti non cercavi ossessivamente il tuo tornaconto, non ti anteponevi agli altri, non adoravi il potere per inseguire il successo. Disse un’altra anima grande, Mahatma Gandhi: “Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace”.

Direi per concludere che tu eri semplicemente questo: un uomo d’amore. Amavi gli altri, cioè desideravi il loro bene, godevi della loro felicità. Tenevi a farli essere liberi di essere se stessi: se non è amore questo, cos’altro lo è? Hai avuto in sorte un’anima speciale, da mago buono, e il tuo compito terreno era con ogni probabilità: sciogliere i nodi, costruire pace, aiutare gli altri. Ed è ciò che probabilmente continui a fare nella Luce, ora, alle radici eterne dell’invisibile. Noi siamo testimoni e memori del tuo insegnamento di vita e di cultura, e quando dico “noi” penso anzitutto alla tua amata, unica nipote: Valentina. Ti ricorderemo in ogni articolo che scriveremo, in ogni pagina che leggeremo, in ogni sguardo che poseremo sulla tua amata città. E avremo “Roma nel cuore” ogni volta che sarai nelle cose che vivremo. Un grande abbraccio, ovunque tu sia.

Marco Onofrio

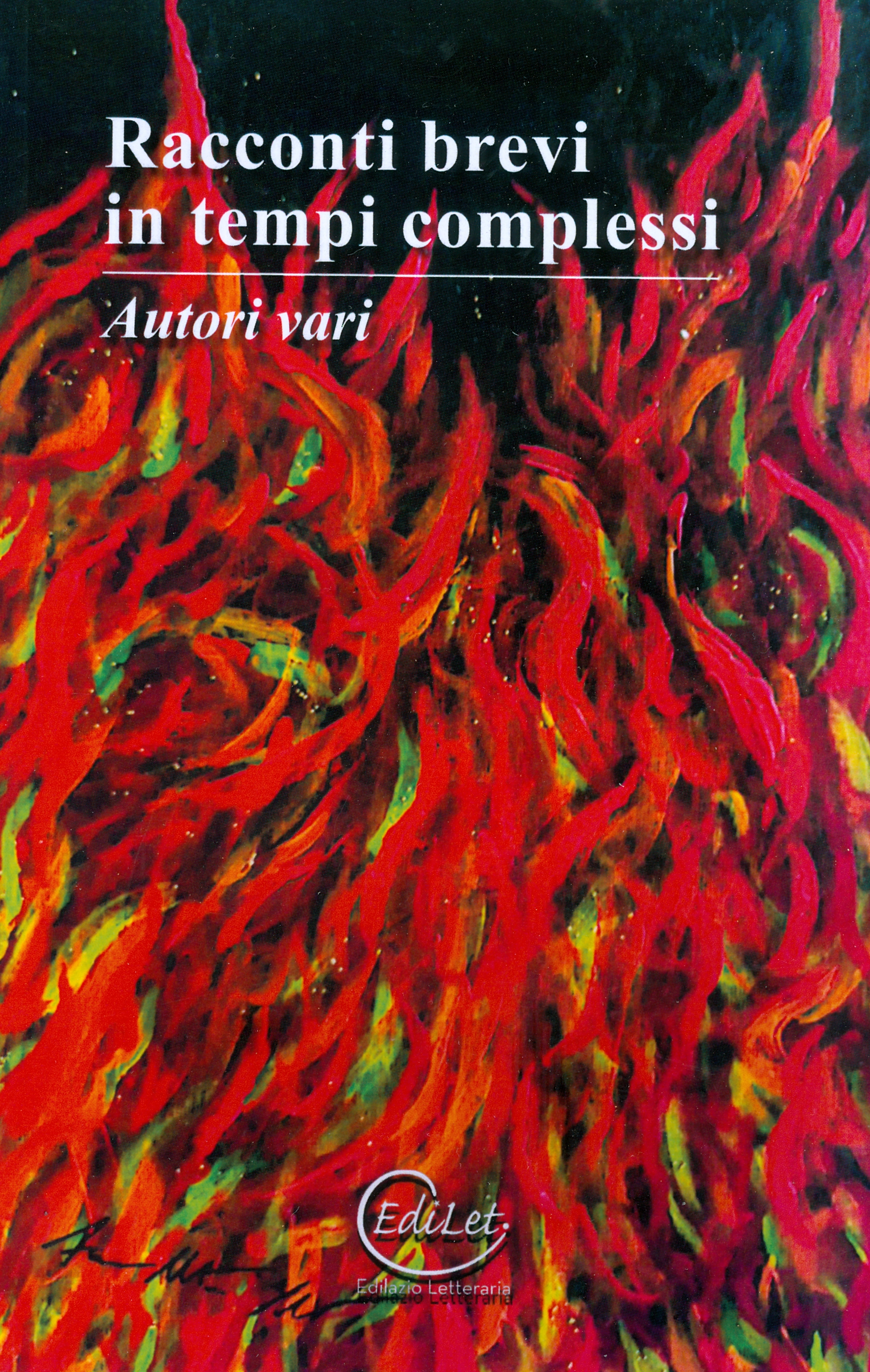

Gli alunni di una scuola media sul tema della guerra: “Racconti brevi in tempi complessi”. Lettura critica

I dodici testi creativi assemblati in questa agile ed encomiabile antologia (“Racconti brevi in tempi complessi”, EdiLet, 2022, pp. 64, Euro 10) consentono al lettore il continuo passaggio dalla cronaca alla storia, in un movimento biunivoco che “doppia” quello – dalla realtà alla fantasia – con cui i ventiquattro giovani autori tentano anche di trasfigurare, alla luce di una possibile speranza, le implicazioni del tema assegnato. I toponimi inventati per l’occasione (Chymis, Kayn, Zikorio, Poliest, Ultaar, Krastovosh, Pietraia, Allapolla, Aniarcu, Noccarian, Pomodoria, ecc.) hanno una suggestione fonosimbolica che per lo più ricorda lo spunto estemporaneo da cui è nato il libro: la guerra in Ucraina. Però ovviamente il discorso riguarda tutte le guerre di ogni tempo e luogo; anche quelle di cui, per motivi politici, si è parlato e si parla di meno.

La coscienza etica degli alunni avverte per istinto, prima ancora d’ogni educazione o lezione acquisita, che la guerra è il male assoluto. Non occorre averne vissuto la terribilità per capire che è una belva immonda, che sparge fetore terrore sangue e distruzione; una belva che se esce dalla gabbia non si riprende più, finché non esaurisce la sua carica devastatrice. L’illusione delle guerre-lampo ha sempre dovuto fare i conti con il principio dell’“eterogenesi dei fini” che ne complica lo sviluppo: chiunque creda di cavarsela in breve tempo e con un sacrificio minimo, in termini di perdite umane, sconterà la sua presunzione ritrovandosi incastrato dentro meccanismi enormi e incontrollabili, di inconcepibile complessità. Ma ecco anzitutto, per essere più concreti, il brivido di orrore suscitato dall’urlo della sirena antiaerea, come quella che “suonava forte” nel racconto “Il bambino di nome Jhonny”, di Matteo Tricarico e Drusilla Brunella. La guerra sconvolge e distrugge tutto ciò che può esistere di bello: persone, destini, animali, affetti, cose. Ad esempio nel racconto “La magia che coccola il cuore”, di Enricomaria Ciotola e Maria Andreea Dunà: “di sera ci rifugiamo in metropolitana per precauzione. Stiamo dormendo lì da almeno tre notti, insieme a tante persone. Ci sono bambini piccolissimi, stanchi e terrorizzati: vedere i loro visi così piccoli e indifesi mi fa piangere il cuore”. Polemos, il demone mitologico della guerra, è apoteosi dell’odio e della morte, quindi nemico giurato dell’amore (etimologicamente a-mors, cioè opposto della morte). E infatti spezza l’amore appena nato tra Anastasya e Aliam, il protagonista del racconto “Quel mio pensiero nitido”, di Cristian Pietrosanti e Maria Buonavita. Però la guerra – e questo in filigrana è il grande spessore umano del libro – fa anche emergere per contrappeso i valori-salvagente dal mare tempestoso del Caos. Talvolta riaggiusta, per assurdo, crepe maturate in tempo di pace, come nel racconto “Legami invisibili” di Valentina Onofrio e Kevin Kalaj. In ogni caso, fa sentire “come era bella la vita prima della guerra” – cito dal racconto “La perdita di tutto”, di Gabriele Carducci e Salma Haiaalla. Fa rimpiangere la normalità che magari annoiava, così come per apprezzare la salute, che tendiamo a dare per sottintesa, occorre il confronto corpo a corpo con la malattia. La morte, insomma, evoca per contrasto la vita e tutte le sue innumerevoli dolcezze, per esempio cucinare che – come in uno dei titoli citati – è una “magia che coccola il cuore”.

Da tutto il libro emerge una grande, ineludibile presa di coscienza contro la barbarie, che spesso è figlia della stessa cosiddetta “civiltà” preposta a combatterla! Ecco il senso tangibile della fratellanza: “Gli occidentali e gli orientali erano popoli vicini e fratelli che appartenevano alla stessa grande comunità, quella umana”. Lo sguardo fresco di questi ragazzi ci fa capire una volta di più che occorre come il pane un’etica planetaria, uno scatto di coscienza superiore che ci porti finalmente a considerare la Terra come essere vivente, casa comune e unica patria; di conseguenza l’umanità come tempio di una nuova coscienza cosmica fondata sul rispetto reciproco di tutte le forme viventi affidate alla tutela del pianeta. Non c’è retorica edulcorante disciolta a cucchiaiate nella melassa dei “buoni sentimenti”, ma semplice e autentica verità che scaturisce dal nucleo originario delle cose, purché viste senza pregiudizi o secondi fini. La presa di coscienza, difatti, non esime dall’esplorazione reale della morte, anzi dallo shock dell’uccisione, come nel racconto “Pensieri in guerra”, di Alessio Corsi e Leonardo Lucario: “Ho ucciso un uomo. Ho ucciso un essere come me. Sono scosso”.

Ma le implicazioni estratte dal macro-tema non finiscono qui: i ragazzi hanno una visione complessa e raffinata dei problemi. Emergono ad esempio le manipolazioni del potere, l’informazione drogata dalle agenzie di governo, l’azione ambigua dei cosiddetti spin-doctors: “L’informazione è sicuramente controllata dal potere: ogni presidente vuol far arrivare il messaggio che il suo governo stia facendo la cosa giusta” (p. 21). O ancora: l’impotenza della diplomazia, che sempre più difficilmente riesce a evitare i conflitti armati: “Ora io voglio sapere il perché, di tutto questo. (…) La guerra si sta facendo per ottenere qualcosa, ma perché non si può fare lo stesso senza coinvolgere morti e sacrifici dei cittadini? (…) uomini costretti ad andare a morire, uccidere, per volere di persone più importanti” (p. 24). [Pablo Neruda diceva: “Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono”]. O ancora: la paura come chiave per dominare e manipolare le persone, cosicché le dittature si basano sempre sul “terrore”. O ancora: le spie infiltrate (“scoprimmo che un nostro compagno era in realtà una talpa, una spia dei nemici”, nel racconto “Una missione suicida”, di Ludovico Morena e Matteo Roca), e quindi il doppio gioco, i complotti, i servizi segreti (“soldati senza uniforme inviati dai servizi segreti per seminare il caos con attacchi terroristici” inscenati per attribuirli ai nemici, nel racconto “I segreti della famiglia Hardcastle”, di Manuele Ujkaj e Melissa Nilaj), ecc.

È chiaro che la guerra dà il via libera ad ogni tipo di “gioco sporco”, è uno scenario apocalittico dove non ci sono più regole: l’umanità si mostra chiaramente come jungla. I cumuli di macerie materiali e soprattutto morali prodotti dalla guerra sono visti o intravisti in una dimensione fluida e atroce di traumi e incubi adesi alla percezione sconvolta di una realtà incapacitabile, tra sogno e realtà, come nel racconto “Nightmare”, di Roberto Boschi e Matteo Muccini. Uno dei racconti, “Il punto informativo”, di Bruno Baldoni e Alessandro Romani, è pensato sotto forma di comunicato stampa in stile giornalistico. Ma le “cronache dal fronte” continuano anche nel racconto “Un supereroe per l’Aniarcu”, di Damiano Armini ed Enrico Verdolino, di cui voglio riportare l’incipit dallo stile incalzante “a raffica”:

La guerra è iniziata, l’operazione speciale è una copertura, non ascoltarli, poi di colpo una persona. Stava prendendo il caffè.

No, aspetta, hanno suonato alla sua porta. È andato ad aprire.

C’è un signore, è vestito elegante.

Cosa si stanno dicendo?

Non lo so, fammi avvicinare. Operazione speciale, soldato, Aniarcu, Aissur. Sono queste le parole che ho sentito.

Non sai dirmi altro?

No. Ma cosa ci facciamo noi qui?

Non lo so.

Lo spaesamento spaziotemporale porta con sé il tema del rapporto tra storia e natura. Ecco le stagioni che continuano indifferenti malgrado la guerra scatenata dagli uomini, e tuttavia anche la natura può subire danni (per esempio da un conflitto nucleare, che finirebbe per distruggerla, insieme a tutti noi), e quindi sconvolgersi, andare in sofferenza: “Il terreno brulicava di carri armati. L’aria era sempre più pesante, e l’odore di polvere da sparo sovrastava la brezza e la freschezza invernale”; oppure: “La luce della luna e la magnificenza delle stelle erano ormai sparite, coperte da fumo e da aerei. Sempre più missili colpivano innocenti e soldati, perché la guerra non fa distinzioni” (p. 44).

Ora, appurato e compreso tutto ciò, la grande questione è: in che modo fermare o, ancor meglio, prevenire la guerra. Non abbiamo bisogno di un “supereroe”, come nel racconto pocanzi citato, o del teletrasporto per salvare persone portandole in epoche di pace, come nel racconto “Il portale”, di Gaia Scognamiglio e Lucian Denis Tcaciuc. Tutto il mondo deve affrontare il presente senza fuggire o nascondersi dietro un dito, e quindi diventare “supereroe” di se stesso, grazie alla pratica quotidiana di una normalità civile in grado di opporre la “banalità del bene” a quella del male che tanti danni apporta. Occorre operare dall’interno per smontare il motore della guerra.

Qual è il motore della guerra? L’economia! Specialmente quella malsana di oggi, priva di scrupoli e fondata sul profitto ad ogni costo e quindi non più – secondo etimologia – oîkos e nomia, “governo della casa”, cioè amministrazione equa e naturale del pianeta. Tutte le guerre scoppiano per colpa di persone che hanno solo interessi finanziari, a cui sottomettono qualunque valore immateriale. La rapacità degli Stati in cerca di risorse ha alimentato e giustificato le carneficine dell’imperialismo. La guerra stessa è sempre uno sporco affare da cui troppi ottengono “giovamento”. Se dunque è, con ogni evidenza, la quintessenza del male nella Storia, cos’è che impedisce alla memoria la facoltà di impedirla? “Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità?” (Primo Levi). Proprio per i profitti indebiti che muovono la guerra e dalla guerra conseguono! Tanto che, se non ci fosse, verrebbe provocata ad arte per tutelare gli interessi di chi ne trae vantaggio, e anzitutto l’industria bellica. L’indimenticato film di Alberto Sordi, “Finché c’è guerra c’è speranza” (1974), è assai eloquente in tal senso. Non esistono guerre “giuste”: “La guerra non restaura diritti, ma ridefinisce poteri” (Hannah Arendt). Infatti esige non mezzi o mezzucci di compromesso, spesso tuttavia utili nella ricerca del cosiddetto “male minore”, bensì risposte potenti, radicali e ad ampio raggio. Questione anzitutto di civiltà umana. Con le parole di Gino Strada: “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti”.

Le armi efficaci contro la barbarie sono giocoforza preventive: educazione, cultura, comprensione, compassione, forza di cooperazione. Nessuna pace può essere duratura senza la garanzia della giustizia. Occorre alimentare la coscienza civica, fin da bambini. Coltivare i semi dell’umanesimo. Ma, soprattutto, tutelare la prassi della buona comunicazione, la sua arte appianante e pacificatrice. La guerra, anche tra singoli individui, nasce sempre da deficienze comunicative: chi non sa “incontrarsi” finisce inevitabilmente per “scontrarsi”. Anche i singoli individui litigano quando e perché non hanno più parole per venirsi incontro, e allora sfogano in rabbia l’impotenza che deriva da quella debolezza: infatti “la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” (Isaac Asimov). Forse non si è pienamente consapevoli che tra i più importanti operatori di pace non ci sono soltanto ambasciatori e diplomatici, ma anche traduttori, interpreti, intellettuali, artisti, assistenti sociali e insegnanti illuminati e illuminanti come quelli che, in una scuola media di Marino Laziale (RM), hanno dato vita a questo progetto – in primis il Prof. Francesco Mattia Macrì, che lo ha ideato. In realtà la situazione è così grave e pericolosa che tutti i cittadini del pianeta sono oggi chiamati con urgenza a farsi operatori di pace, cominciando dalle quattro mura domestiche. In tale prospettiva, questo libriccino dà il suo esile ma prezioso contributo alla pace nel mondo: una goccia di speranza pulita in un oceano sempre più inquinato di dolore e grigia indifferenza.

Marco Onofrio

Plinio Perilli su “L’uomo che parla ai libri”, a cura di Marco Onofrio: Dante Maffìa a ruota libera. Dialogo sincero, libero e visionario tra versi e prosa…

“Letteratura come vita”, teorizzava Carlo Bo sul finire degli anni Trenta. E fu presto quasi il manifesto dell’ermetismo, almeno quello fiorentino, che sotto gli auspici di Montale, allora aulico residente nella città gigliata (dirigeva il Viesseux), incoraggiava le giovani forze, a loro modo resistenti alla dittatura e all’appiattimento; Mario Luzi su tutti: “Amici, dalla barca si vede il mondo / e in lui una verità che procede / intrepida”…

Per tutta la lunga, ma anche agile e cadenzata intervista di Marco Onofrio a Dante Maffìa (L’uomo che parla ai libri, Edilet, Roma, 2018, pp. 88, Euro 13,00), la verità insieme della vita e dell’arte, procede intrepida. Della vita nell’arte, e viceversa, in un dialogo smaccatamente sincero, libero e visionario tra versi e prosa, innervato da tutti i problemi, le ansie, per fortuna anche e soprattutto le gioie, le curiosità, le goloserie, i giochi e le perdizioni che davvero animano la vita reale poi trasposta e testimoniata sulla pagina, in fervore di fantasia e acutezza sensibile:

“Personalmente credo che la letteratura serva a veicolare dosi omeopatiche di sensibilità sui mille problemi dell’esistenza, da quelli amorosi a quelli politici, da quelli del lavoro a quelli spirituali. Cerco di spiegarmi più esplicitamente e naturalmente fuori da ogni tentazione moralistica: una poesia, un racconto, un romanzo sono modelli che ci vengono proposti e che ci vengono incontro a viso scoperto senza nessuna intenzione e senza nessun progetto. Si tratta di semplici incontri, e gli incontri presuppongono simpatie, scomodità, bellezze dei luoghi, sentimenti, sospetti, illusioni, insomma tutto ciò che circola nei rapporti umani.”

Che splendida sequela di vicende umane, accadimenti pubblici o privati, implosioni, crescite, transustanziazioni – insomma – dalla prosa della vita alla poesia dei valori, degli accenti, delle sacrosante impennate liriche! Maffìa è un poeta autentico, semplice e sublime, realista e immaginifico quanto basta per giungere alla schietta saggezza dell’esistere, e poi dello scriverlo: “Se ciò che leggiamo (viviamo) nidifica in noi avremo a quel punto il lievito (!) necessario per poter leggere il mondo in maniera diversa e più profonda di come lo leggevamo prima e di come solitamente si legge.”

Accompagnato, catechizzato in esaustivo dialogo con un (più giovane) poeta e scrittore anch’egli, Marco Onofrio, Dante Maffia, che è sempre scrittore ispirato, vigoroso, duttile o anche impennato, fra versi e prosa, poesia dialettale e valenza d’esegesi, anche una produzione saggistica feconda e cadenzata, ci delizia con interventi e risposte a tutto campo; una fervorosa, magistrale e sapida discettazione su tanti aspetti della scrittura e dell’esser poeta: in cui qui eccelle proprio la specificazione o meglio “variante”, diciamo, “psico-sociologica”, zeppa di distinguo e finanche aneddoti, ma sempre aguzzi e disinibiti, sapienti e spassionati in pari misura:

– Sei d’accordo con me che invidia e maldicenza sono tra i peggiori mali della letteratura (e della società in genere)?

– E me lo chiedi? Un tempo tra poeti e scrittori si collaborava, ci si aiutava, il caso Pound-Eliot dovrebbe insegnare qualcosa, ma adesso, forse perché ci si aspetta di diventare ricchi con la letteratura (non si sa mai che imbrocco un best-seller o mi dànno un posto di comando in una casa editrice), si fanno sgambetti di ogni genere.

È a questo punto che entra in scena un concetto, quello della dissolvenza e la fine dell’arte di cui Dante si serve con molto estro e anche aderenza per spiegare – divinare e insieme decrittare – il vero ruolo della poesia:

“… La dissolvenza trionfa su tutto, è padrona assoluta delle vicende umane e quindi le cose spariscono senza battere ciglio, nella naturalezza della dispersione. Non c’è lotta che valga, il risultato è la fine di tutto. Forse per ricominciare, forse per dare l’illusione dell’approdo. Ma la cenere può essere considerata un approdo? Il mio rapporto però con la dissolvenza non è né tragico né drammatico, io ci convivo e trovo che sia bello e giusto che tutto si polverizzi senza lasciare una piccola traccia. Ciò mi dà la certezza che il Potere, quale che sia, non è eterno e non può nulla, come la povertà e l’irrilevanza.”

Marco Onofrio (di cui, fra le cospicue opere creative, ricordiamo almeno le recenti, notevoli poesie di Azzurro esiguo – Passigli, 2021 –, elogiamo ispirate monografie novecentesche su Ungaretti, Caproni, lo stesso Campana) gli è fedele compagno, sodale, nell’intavolare questo dialogo minuzioso, ricco di raffronti e notizie storiche, divagazioni di costume, ma vieppiù di domande cruciali, di illuminazioni da raccontare (destrutturare?) senza arzigogoli o mistificazioni, ex abundantia cordis, dicevano i latini.

– Che cosa provi davanti al cielo stellato?

– Le rare volte che mi càpita di guardare il cielo (al paese lo facevo quasi ogni sera) provo un immediato smarrimento, come se lo scoprissi in quell’istante. E penso subito che troppe cose della mia fanciullezza sto dimenticando o trascurando. La realtà senza cielo è colma di tristezza, l’hanno dimenticato tutti, e appiattisce il rapporto con la quotidianità. Le grandi città fagocitano, hanno la vocazione alle fogne e mi dispiace che mi sia lasciato carpire la mia bella consuetudine.

Ma tanti, tantissimi i temi cruciali, accattivanti per una bel diversa visione d’insieme, anche antropologico-culturale, della nostra nazione, e insieme anche letteratura (seguaci come anche noi sempre siamo della grande, patriottica visione del De Sanctis)

– Risorgimento e Meridione: una storia da riscrivere. Che ne pensi?

– Quella del Risorgimento è una pagina vergognosa della nostra storia, durante la quale il Mezzogiorno ha dovuto subirne di tutti i colori grazie a quattro venduti, tra cui il massone Garibaldi. Conquista, annessione? Conquista prepotente, che mortificò Mazzini, l’unico politico che ha saputo parlare dei doveri degli uomini e non solo dei diritti

E ancora, inseguendo la forte vocazione di Maffìa ad essere e sentirsi un fiero, proboviro, nonché “figlio della Magna Graecia”… E “tale voglio restare, perché si tratta di un valore che mi ha dato una identità forte e consapevole, un portamento al quale non sono disposto a rinunciare in tempi di maledetto qualunquismo come quelli che stiamo vivendo.

– Il Mediterraneo mi ha sempre suscitato sogni, tensioni interiori, è stato innanzi tutto Omero. L’isola di Ogigia è al mio paese. Ma la storia accavalla fiumi di circostanze perfino tra loro contrastanti e mischia le carte a volte in modo frenetico, fino a cambiare volto anche alle situazioni più acclarate, fino a fare diventare il Mediterraneo la culla di migliaia di morti, la via per andare al di là della disperazione. Però a un certo punto non ho capito più che faccia avesse il Mediterraneo, se quella della vera disperazione o quella della delinquenza organizzata che commercia dolore, e i miei miti si sono mortificati, hanno perduto la loro iridescenza.

Decisive però anche altre interrogazioni, altre suggestioni per quesiti diremmo ancestrali, adesioni incarnate… Di archetipo in archetipo, divagando sull’essenziale…

– Il tuo rapporto con il cibo. I tuoi piatti preferiti.

– Il mio rapporto con il cibo è identico a quello che ho con la donna e con la poesia. Totale, senza remore, nel quale il sapore deve avere quella divinità primordiale che le sofisticazioni dei cuochi parvenu gli hanno tolto. Mangiare per me è orgasmo puro, se però sento in bocca la pasta condita con basilico e pomodoro, se sento l’arrosto senza aggiunte di fantasie estranee. Non amo il pesce e perciò preferisco i capellini o i rigatoni aglio, olio e peperoncino, e per secondo salsiccia arrosto o bistecca di collo di maiale. Non guastano mai tre o quattro fette di provola silana o del Pollino, con pane di Cerchiara o di Donnici.

E si continua sul filo dei valori apparentemente più semplici, che poi in realtà sono quelli più assoluti…

– Che valore dài all’amicizia?

– Un valore immenso, perché l’amicizia permette la gestione del quotidiano nella serenità più bella, rende i giorni pieni, ricchi di quelle piccole attenzioni che sono il sale necessario per sentirsi “protetti”, parte di un gregge.

Ma il libro vale anche per la compattezza e la qualità dei ricordi – ivi compresi certi approfondimenti assai colti e giusti sulle vere radici dell’arte moderna, fuori dai troppi luoghi comuni, da una vulgata che dovrebbe invece sempre registrarsi, incentrarsi sulla forza delle radici, cioè delle prime, catartiche innovazioni verso il Moderno.

– Sono molto legato alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento. Cézanne, De Chirico, credo che siano il lievito (vedi che la parola ritorna?) di quel che si è sviluppato in seguito. Non ho però mai amato i fenomeni da baraccone, le trovate. La grandezza della pittura è stata proprio nella scommessa venuta dopo l’invenzione della fotografia; quelli che invece hanno divagato cercando strade fuori dai pennelli mi fanno un po’ sorridere, come mi fanno sorridere quelli che fanno le installazioni. Lo so, secondo loro devo abbandonare il concetto di arte come museo o come perennità e scendere a patti con le misure dell’effimero che appare e dispare.

Commoventi, poi, certe rimemorazioni dei tempi in cui anche una presentazione letteraria – magari in una famosa libreria del centro, come a Roma quella di Remo Croce – diventava una palestra d’intelligenza e anche una sana, orchestrata dialettica tra libere e nobili voci…

– … Io invece ricordo che negli anni settanta-ottanta si discuteva dei libri cercando di essere obiettivi, basterebbe andare a sfogliare le cronache del tempo per vedere la dialettica che si metteva in atto tra Cassieri e Spagnoletti, tra Carlo Levi e Rafael Alberti, tra Carlo Laurenzi ed Ettore Paratore, tra Asor Rosa e Bassani, per ricordarne un po’.

Per questo ci piace sottolineare la giustezza della chiusa fortemente dedicata all’importanza, alla necessità di un nuovo umanesimo. Vecchio e sempre nuovo tema che ci appartiene e ci abbisogna, specie quale fulcro di una cultura che non può farcela solo privilegiando le potenzialità del digitale o le virtù esatte, la sapienza tecnologica e insieme sconfinata della Scienza (delle Scienze!)…

“… Dovrebbe obbedire a una esigenza perenne dello spirito umano perché al di là della storicizzazione che se n’è fatta – quando ha assunto la preminenza assoluta per preparare il Rinascimento – nessuno scrittore può avere una sua opera compiuta e accettabiled se non è intrisa, magari poco poco, di umanesimo perenne. Uso le categorie delle storie letterarie per dire che è l’uomo a scrivere per gli altri uomini. Quando saranno i robot a farlo sarà comunque per i robot.”…

E in esso, a quel bisogno non supplementare ma essenziale, cruciale, esistenziale di ispirazione, di fervore, insomma di dono, senza il quale la poesia è solo mera, magari anche abile, agile divagazione intellettuale, e non invece quella promessa inestinguibile, quella mission ardua e a tratti anche arcana, ma sempre umana, troppo umana, verso il cielo adorato, trasfigurato nell’infanzia (e non per rapimento teologico o teleologico), insomma verso quelle che sulla scorta d’un fortunato verso di Mamiani, Leopardi inseguiva (pronto anche a dubitarne, diffidarne) quali “le magnifiche sorti e progressive”… Lievito e verità: la fiducia assoluta e insondabile – ebbene sì! – nei riti e nel destino della Poesia…

– La poesia ti è servita concretamente a qualcosa? Rispondo sì, mi è servita a respirare aria pulita, a non infettarmi ogni giorno di mediocrità, mi è servita a volare alto senza offendere nessuno. Mi è servita anche a entrare nella Verità del lievito umano che fa comprendere l’essenza della vita.

Plinio Perilli

1° luglio 2023: “Ricordi futuri” al BiblioPop di Santa Maria delle Mole (RM). Alcune foto della serata

Foto a cura di Oreste Azzalin

3 novembre 2022: Marco Onofrio parla di “Mediterraneo” su Slash Radio Web

Per la rassegna “Conversazioni d’arte” e il ciclo “Mediterraneo. Culture, scambi e immaginari condivisi”, promossi dal MIC in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Marco Onofrio sarà ospite della puntata del 3 novembre 2022, dalle ore 16.40 alle ore 17.30, sul tema a più voci: “Creare nel Mediterraneo: arte, musica e letteratura”.

Per seguire la diretta: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Per seguire la diretta su Facebook: https://www.facebook.com/SlashRadioWeb

Riflessioni sul carcere (non) “rieducativo”

Il film “Detenuto in attesa di giudizio” (1971), di Nanni Loy, con Alberto Sordi magnifico protagonista, mi procura ogni volta che lo vedo un senso vivo e straziante di angoscia, rabbia, indignazione. Anche perché il pensiero corre subito alla scandalosa detenzione (1983-1985) del povero Enzo Tortora, completamente estraneo ai fatti di camorra che gli vennero imputati, di cui il film rappresenta (col senno di poi) una specie di inquietante presagio. E, attraverso Tortora, il pensiero raggiunge tutti gli innocenti che scontano ingiustamente una pena e a cui è stata distrutta l’esistenza. Chissà quanti ce ne sono! E ripeto tra me, con sicura convinzione: “mille volte meglio un assassino libero che un innocente in galera”. Il film di Loy e il “caso Tortora” dimostrano che l’abominio giudiziario è una spada di Damocle sospesa sul capo di ognuno di noi: può accadere a chiunque, da un momento all’altro, di ritrovarsi coinvolto per errore in loschi affari, accusato per omonimia, vendetta, diffamazione, o designato a capro espiatorio (come accadde a Pino Pelosi, condannato per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini) quale anello debole di una storia molto più grande del singolo individuo, dove i veri colpevoli sono tutelati dal potere.

Guai a restare intrappolati nei pachidermici ingranaggi della macchina giudiziaria: il rischio di venirne schiacciati è altissimo. Le leggi sono spesso ingiuste, le procedure lente, i disguidi, le omissioni e gli insabbiamenti all’ordine del giorno. È una macchina che, quando parte per la sua inerzia, sembra difficilmente governabile: non la guida infatti Dike, con la bellezza della sua forza ideale, ma Anànke, con la sua implacabile determinazione, cioè la ragion di stato che non guarda in faccia nessuno e ha il volto osceno della storia, oltre che la voce stridula della burocrazia. Non è solo la limitazione della libertà a prostrare i detenuti, ma anche il peso di questa violenza silenziosa che muove le spire stritolanti della legge, e la riprovazione sociale che, fin dallo stato di fermo, ricade sul “colpevole”, vero o presunto che sia. Anche l’ombra di un sospetto e la gente, per non compromettersi, gli farà il vuoto intorno: ecco perché basta pochissimo a rovinare la vita di una persona.

Eppure nell’articolo 27 della Costituzione c’è scritto che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. E poi, quand’anche condannato, egli è un soggetto da guadagnare al consesso civile con opportuna opera di reinserimento. Lo stesso articolo recita fra l’altro che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ma allora perché i carceri sono agli antipodi della rieducazione? Inferni di sovraffollamento; di violenze esercitate in segreto dalle guardie carcerarie sui detenuti e tra gli stessi detenuti, per gerarchie interne e vendette collaterali; di infinite umiliazioni quotidiane. Non siamo più ai tempi di Oscar Wilde, quando scriveva – reduce dalla detenzione per sodomia e volgare indecenza – La ballata del carcere di Reading (1898):

A prison wall was round us both,

Two outcast men we were:

The world had thrust us from its heart,

And God from out His care:

And the iron gin that waits for Sin

Had caught us in its snare.

(Il muro della prigione ci circondava,

noi non eravamo che reietti:

il mondo ci ha cacciato dal suo cuore,

e Dio dalla Sua carità:

e la trappola di ferro che attende il Peccato

ci aveva catturati nella sua rete).

E ancora:

We were as men who through a fen

Of filthy darkness grope:

We did not dare to breathe a prayer,

Or to give our anguish scope:

Something was dead in each of us,

And what was dead was Hope.

(Sembravamo uomini che annaspano

in una palude tristemente oscura:

non osavamo sussurrare una preghiera

o dare sfogo alla nostra angoscia:

qualcosa era morto dentro di noi,

e ad esser morta era la Speranza).

Sono trascorsi oltre cento anni, ma lo stato pietoso dei carceri non sembra cambiato granché. La detenzione produce, anziché rieducarlo, il peggioramento dell’individuo e il regresso di almeno un grado della sua moralità: perciò, se entra onesto, esce delinquente; se entra delinquente, esce criminale; se entra criminale, esce mostro. In carcere si sta troppo male e si impara a delinquere, o a delinquere “meglio”. C’è una specie di rinunzia “a priori” nel tentativo di rieducazione: i detenuti sono lasciati in balia di se stessi, a insegnare l’un l’altro, e non certo l’onestà ma le tecniche professionali di delinquenza. Questa “scuola di perfezionamento al contrario” fa sì che ogni volta che un recidivo torna in carcere per scontare una nuova pena, lo Stato civile ratifichi una ulteriore sconfitta nella propria capacità di rieducazione penitenziaria.

Ora, alcune domande sorgono spontanee: che cosa impedisce, in concreto, la costruzione di nuovi carceri o, almeno, il miglioramento di quelli esistenti? Quale interesse c’è a renderli o mantenerli fatiscenti e invivibili? Perché si preferisce piuttosto svuotarli dall’eccesso di detenuti con periodici indulti, che liberano per le pubbliche vie delinquenti pericolosi, tutt’altro che redenti o pentiti? Perché non si ricorda che la pena del detenuto è già la sottrazione della sua libertà fondamentale (pena terribile, se solo ci si ferma a riflettere), e che dunque non c’è bisogno di aggiungere sadicamente un surplus di sofferenza legato alle condizioni in cui quella libertà esigua e residua dovrà essere vissuta? Qualcuno potrebbe ironizzare facendo notare che le persone cosiddette libere, in realtà libere non sono, e che allora c’è bisogno di distinguerle ulteriormente dai detenuti attraverso un inasprimento punitivo dell’esperienza carceraria; ma io risponderei che non è il caso di ironizzare, perché c’è una differenza enorme e reale tra la libertà di chi sta fuori e quella di chi sta dentro, come ben sa chiunque in carcere ci sia stato davvero, anche un solo giorno. La “punizione” deve coincidere con la “pena” da scontare, che a sua volta prevede solo la sottrazione della libertà, non anche la trasformazione dell’esistenza quotidiana in un inferno. Dove sta scritto che questo debba accadere? E ancora: perché in Italia si parla sempre di stadi inadeguati da ricostruire, e non si invoca la stessa necessità per i carceri? D’accordo, il calcio come valvola di sfogo per tenere buono il popolo-bue; ma, sulla scorta dei decenni, qualcosa si potrebbe fare anche per i detenuti, che forse vengono trascurati dalla politica perché hanno accesso limitatissimo al diritto di voto (1 su 10 può esercitarlo), e soprattutto perché sono consumatori di serie C, forzatamente esclusi dal libero flusso delle merci e degli acquisti (per esempio dalle “liturgie” familiari nei centri commerciali) che tanto importa ai governi e alle istituzioni. I politici potrebbero interessarsi di come sopravvivono i detenuti solo se avessero realmente a cuore, come peraltro giurano, il bene comune e il miglioramento della società: ecco perché fingono di interessarsi.

I carceri dovrebbero essere rimodellati in “case circondariali di esperienza” dove utilizzare in chiave evolutiva le vicende di chi ha sbagliato, come fattori di crescita umana. Consentire e incoraggiare un dialogo costante dei detenuti con il resto della comunità. Farli sentire importanti invitando ciascuno di loro a raccontare la propria storia e ascoltandola con sincera attenzione, offrendo persino l’opportunità di scriverci un libro con la supervisione di un editor, e poi di pubblicarlo a quattro mani. Farli vivere in luoghi per l’appunto vivibili, cioè spaziosi e accoglienti, seppure sobri e razionali, dove sciogliere la tenebra dell’uomo in luce umanistica di redenzione. Luce e aria, anzitutto, per curare le ferite interiori e sociali che li hanno portati a delinquere. Non un progetto utopistico di parole vuote, ma qualcosa di concretamente realizzabile mettendo a frutto la cultura, e quindi organizzando proficuamente la settimana dei detenuti con un calendario fitto di incontri, di scambi, di lezioni, di gare. Il detenuto sconterà la sua pena studiando, imparando nozioni e mestieri, liberando energie nello sport. Affiancato e assistito da una equipe di umanisti a 360°, psicologi, pedagogisti, insegnanti, musicisti, scrittori, artigiani, cuochi, allenatori, ecc., sui quali naturalmente investire risorse statali che, altrettanto naturalmente, risulteranno di sicuro irreperibili non per penuria di fondi, ma perché manca la reale volontà di risolvere il problema. I detenuti vivono in condizioni penose? E lasciamoli marcire! Del resto, sono o non sono la feccia della società? Hanno o non hanno commesso crimini? Così, il comune benpensante nelle chiacchiere da bar. Così, il politico comune nei suoi veri pensieri. Però poi si lamentano (o tempora, o mores) che la società è trista e malata. Ma allora perché continuare a parlare ipocritamente di “rieducazione del condannato”? Perché non cancellare l’articolo della Costituzione? Che cosa si fa, in concreto, per ottemperarvi? Quanti laureati in Lettere, ad esempio, potrebbero trovare impiego nei carceri per tirare fuori il meglio dai detenuti e innescare in loro un “circolo virtuoso” con cui disinnescare quello vizioso che li spinge a peggiorare? Quanto potrebbero invece migliorare, e con loro l’intera società, se fossero incentivati (anche per fini di buona condotta e relativo sconto di pena) a personalizzare un “piano educativo di riabilitazione” tra le molteplici proposte offerte dall’istituto penitenziario? Se il detenuto, una volta scontata la pena, torna a delinquere, siamo sicuri che è solo perché delinquente incallito, o non anche e soprattutto perché la società non ha saputo né voluto riaccoglierlo come meritava? Quante “recidive” verrebbero meno se il detenuto si sentisse davvero apprezzato e valorizzato come persona umana, durante l’esperienza carceraria? E se poi si smettesse di trattarlo come detenuto a vita, ergastolano “de facto”, anche dopo che ha saldato il debito con la legge e la società?

Proprio l’ingiustizia di questa macchia indelebile, e il cerchio conseguente di gelo e sospetto che continua ad aleggiare intorno al detenuto tornato libero cittadino, sono a mio dire perniciosi nel debilitare ulteriormente la sua fragile psiche e scoraggiare tutti i “buoni propositi” con cui vorrebbe e potrebbe diventare un cittadino onesto come gli altri. Lo scoraggiamento è premessa di caduta e ricaduta: non credere più in se stessi e in un possibile futuro, porta qualsiasi uomo (non solo l’ex detenuto) a buttarsi via, in un processo irreversibile di autodistruzione. I detenuti vanno nutriti di speranza in carcere, e poi concretamente reintegrati quanto tornano liberi. Non li si lasci allo sbaraglio: ci dev’essere un lavoro che li attende all’uscita dal carcere, e un assistente sociale che li seguirà nei primi mesi. Ai migliori di loro, a quelli cioè che si sono più distinti nel percorso evolutivo di riabilitazione, affiderei ad esempio la tutela di un monumento o di un bene culturale, con funzioni di custodia e di guida turistica per visitatori e/o comitive. Non per buonismo pietoso di facciata, oggi tanto in voga, ma per meriti acquisiti nel dimostrarsi degni di quella funzione e nel voler contribuire sinceramente al miglioramento della società. Chi meglio di un ex detenuto risorto dai propri peccati ha la credibilità e i titoli per farlo?

Marco Onofrio

Italia, crocevia di popoli

L’identità civile di un Paese – ovvero il patrimonio stesso della sua vicenda storica, delle sue manifestazioni caratteristiche, delle sue istituzioni culturali – è inevitabilmente condizionata dalla conformazione geografica del territorio racchiuso entro i suoi confini. I confini, a loro volta, si conformano al vario evolversi degli accadimenti storici e politici. Non sempre, peraltro, i confini geografici corrispondono a quelli segnatamente politici. Nel caso dell’Italia, tale corrispondenza è connotata da una necessità – starei per dire vocazione – assolutamente naturale, considerando il mare che ne avvolge e bagna gli oltre 8000 km di coste, e le catene montuose che ne cingono, a mo’ di corona, le estremità settentrionali. Inoltre, la stessa caratteristica forma a stivale fa del nostro Paese un’entità geografica particolarmente definita e riconoscibile (anche ad altitudini satellitari). Il linguaggio silenzioso del suo “corpo” fisico dice: “sono una terra di incontri e scambi, un ponte naturale tra i popoli”. La penisola si protende in tutta la sua lunghezza verso il cuore assolato del Mediterraneo, mettendo in comunicazione spazio-temporale mondi fra loro diversissimi come quelli dell’Europa continentale e del Nordafrica. Ma è soprattutto la posizione centrale nel mondo mediterraneo che, da sempre, ne fa un crocevia obbligato. Non solo tra Nord e Sud, ma anche tra Oriente e Occidente d’Europa: a segnare lo spartiacque, il punto di separazione (e quindi anche di contatto) fra queste stesse definizioni geografiche, storiche e culturali. Per capire quanto, basterebbe guardare indietro, alla storia che rende il nostro Paese, non a caso e a dispetto della sua non strabiliante estensione geografica, ricchissimo di “passaggi” e testimonianze, detentore, com’è, del 70% del patrimonio artistico e culturale censito ad oggi nel mondo. Si pensi per esempio ai Greci che, colonizzandone le coste meridionali (quella che venne poi chiamata “Magna Grecia”), vedevano nell’Italia una sorta di “America” ante litteram, di nuova frontiera occidentale: uno spazio di libera espansione.

Ma è solo con l’Impero ecumenico e mediterraneo creato dai Romani che l’Italia poté rivelare appieno la propria organica vocazione internazionale, il proprio respiro multietnico. L’Impero apportò innegabili benefici a tutti i popoli “romanizzati”, concedendo loro la “pax romana”, promuovendo una maggior regolarità e giustizia nell’amministrazione della cosa pubblica, garantendo leggi più sicure, agevolando la fioritura delle città, permettendo alle attività economiche di espandersi in un unico organismo di straordinaria ampiezza, insomma: inquadrando in compagine unitaria tutti i Paesi del Mediterraneo. Era un crogiolo di genti, culture e lingue che dialogavano, legate da una coesistenza non sempre pacifica, ma comunque effettiva.

Per diversi secoli Roma riuscì a far convivere mondi eterogenei sotto le insegne dell’aquila imperiale. Poi, con l’indebolimento del potere centrale, accentuato da una progressiva e sempre più sensibile differenziazione tra Oriente e Occidente, il puzzle cominciò a disgregarsi, a perdere tasselli. La differenza tra le due zone dell’Impero, anche quando non ancora ratificata a livello giuridico, prendeva corpo anzitutto dal punto di vista economico e politico: sicché, mentre in Occidente i traffici ristagnavano e la gente impoveriva, sommersa da tasse sempre più esose, in Oriente perdurava il controllo di province ricche come Egitto e Siria, mediante cui avevano luogo gli scambi col mondo mesopotamico e con la valle dell’Indo; e mentre in Occidente il potere civile era ormai alla mercé dei comandanti dell’esercito (spesso di origine barbarica), in un avvicendarsi caotico che spesso rasentava l’anarchia, in Oriente l’imperatore manteneva ancora saldo il controllo dell’amministrazione e solida la propria autonomia dinanzi ai vertici del corpo militare. Tale superiorità dell’Oriente venne di fatto riconosciuta allorché, nel 330 d.C., Costantino decise di trasferire la capitale dell’Impero da Roma a Bisanzio, ribattezzata in suo onore Costantinopoli. La ratifica avvenne con l’assegnazione, da parte di Teodosio, dell’Occidente e dell’Oriente rispettivamente ai figli Onorio e Arcadio (394 d.C.). L’Impero d’Occidente, sconvolto da una situazione caotica e minato gravemente nelle sue strutture, non poté resistere a lungo alla pressione sempre più incontenibile dei Barbari. Roma finì con l’essere saccheggiata (dai Visigoti di Alarico, nel 410 d.C., e dai Vandali di Genserico, nel 455 d.C.), mentre l’Impero d’Occidente si avviava convulsamente alla caduta, che si materializzò, infine, allorché Romolo Augustolo fu deposto dal barbaro Odoacre (476 d.C.). L’Impero d’Oriente, invece, forte di una cultura scaturita dalla sintesi della tradizione ellenistica e della civiltà romana, poté sopravvivere alla marea delle invasioni barbariche e, mantenendo intatto il suo splendore, esercitare ancora per molti secoli (fino al 1453) la sua importante funzione storica. La cultura orientale, peraltro, già da secoli aveva improntato di sé il mondo romano, ad esempio con il fascino dei riti misterici, con la diffusione del Cristianesimo (poi religione di Stato), e con il fastoso modello teocratico, adottato da parecchi imperatori.

A valutare quanto l’Italia sia stata fin da tempi antichi ponte e crocevia tra Oriente e Occidente, basterebbe esaminare la storia e le vestigia di città come Ravenna (dove Onorio trasferì, nel 402 d.C., la capitale dell’Impero) o come Venezia e, in genere, delle coste bagnate dall’Adriatico (vero e proprio “cuscinetto” tra due mondi), dirimpetto alla sponda levantina. Sempre da Oriente giungevano i pirati saraceni, per compiere le loro scorrerie lungo le guardinghe coste italiane; mentre in direzione opposta si mossero i Crociati per la conquista della Terra santa, e i viaggiatori come Marco Polo, per la scoperta di nuovi mondi. L’Italia è piena delle tracce dei popoli passati sul suo territorio, avvicendandosi – secolo dopo secolo – al dominio delle sue genti. Terra di conquista e di guerre, sì, ma anche di incontri, dialoghi, viaggi (fu meta immancabile del Grand Tour). Senza scomodare Roma, sistema vivente di tutte le sue innumerevoli rovine, basti pensare ai mille volti che connotano una città significativa come Palermo: fenicia per le origini, greca per il nome, romana per i mosaici di Villa Bonanno, araba per alcune chiese eredi delle moschee, sveva per le tombe degli Hohenstaufen, francese per i monumenti angioini e borbonici, spagnola per le architetture memori dei tre secoli di governo vicereale… In una sola parola: “italiana”. Già, perché è proprio dell’Italia, ovvero congeniale alla sua natura profonda, alla sua storia, questo essere crogiolo e memoria di civiltà eterogenee, attrattevi dal diverso favore delle circostanze e dall’inevitabilità, per così dire, della sua posizione geografica. L’unità d’Italia (1861) sovrappose una vernice di coesione politica all’estrema frammentazione storica del nostro territorio, che, nel suo sviluppo, aveva proceduto per “sacche” autonome e spesso incomunicabili, da regione a regione e, spesso, da zona a zona. Anche se la scolarizzazione diffusa e la prepotente invasività dei media tendono a omologare il costume nazionale (in senso europeo ed occidentale globalizzato), eliminando le differenze più vistose e macroscopiche, un siciliano e un piemontese, ad esempio, sono ancora oggi molto diversi, quanto a mentalità, cultura, modo di intendere la vita. Esiste tuttavia una comune e condivisa “identità italiana”: un quid che nasce dalla nostra stessa storia, e che ci rende “popolo” (nazionale di calcio e lingua a parte).

Proprio per questa vocazione mediterranea e multietnica – che fa degli Italiani, tra le altre cose, un popolo di “navigatori” – il nostro Paese è in grado di porsi e proporsi come mediatore di incontri, come risolutore di controversie internazionali, come operatore di pace. È nel DNA storico dell’Italia tale imprinting umanistico: l’apertura ai principi democratici del dialogo, dell’accoglienza, della tolleranza, che rendono il nostro Paese quanto mai atto ad agevolare l’incontro e lo scambio osmotico fra popoli e culture anche profondamente diversi. Ed è in grado di farlo senza perdere nulla della propria identità culturale: proprio perché è questa l’identità culturale in cui gli Italiani possono meglio riconoscersi, la civiltà congeniale alla loro natura. Pertanto, risultano estranee all’ethos italico più autentico – oltre che speciose e pretestuose – le manifestazioni di xenofobia, intolleranza razziale ed esasperato nazionalismo che spesso accompagnano il pur delicato processo di integrazione, conseguente ai flussi migratori di cui è oggetto fra gli altri il nostro Paese, ormai da decenni, da parte di cittadini extracomunitari in cerca di lavoro e di fortuna. Non c’è dubbio che le dinamiche di accoglienza dei migranti – ancorché incondizionate dal punto di vista umanitario, specie nel primo soccorso, tanto più che l’Italia ha salde radici cristiane – dovrebbero essere regolamentate in ragione delle effettive possibilità di integrazione nel nostro tessuto economico e sociale, anche in sinergia con gli altri membri dell’Unione Europea, i quali dal canto loro non possono demandare all’Italia, solo perché protesa nel Mediterraneo, tutto l’onere di sostenere l’impatto del fenomeno migratorio, anche e soprattutto dopo le doverose e sacrosante pratiche di “prima accoglienza”. Ciò per un duplice ordine di motivi fondamentali: 1) sulla migrazione umana non deve speculare nessuno, né le mafie, né i politici, né le ONG, né gli imprenditori disposti allo sfruttamento; 2) i migranti non lasciano i loro Paesi di origine, affrontando il mare a rischio della vita, per poi continuare a fare i profughi, emarginati e disadattati, anche nel cosiddetto “primo mondo”, o diventare mano d’opera a basso costo, o essere cooptati dalla criminalità e ritrovarsi a delinquere.

Una cosa è certa: se l’Africa fosse degli africani, se cioè non fosse stata depredata negli ultimi secoli dall’Europa e dal suo rapace imperialismo, oggi sarebbe forse (e toglierei forse) il primo continente del pianeta, il più ricco e autonomo, e milioni di persone non avrebbero bisogno disperato di migrare; accadrebbe, semmai, il contrario. Ricordiamoci di quando eravamo noi, pezzenti e malnutriti, a migrare nelle Americhe e negli altri Paesi europei!

Marco Onofrio