Tag: blog di Marco Onofrio

“La memoria dell’ombra”, di Stefania Di Lino. Lettura critica

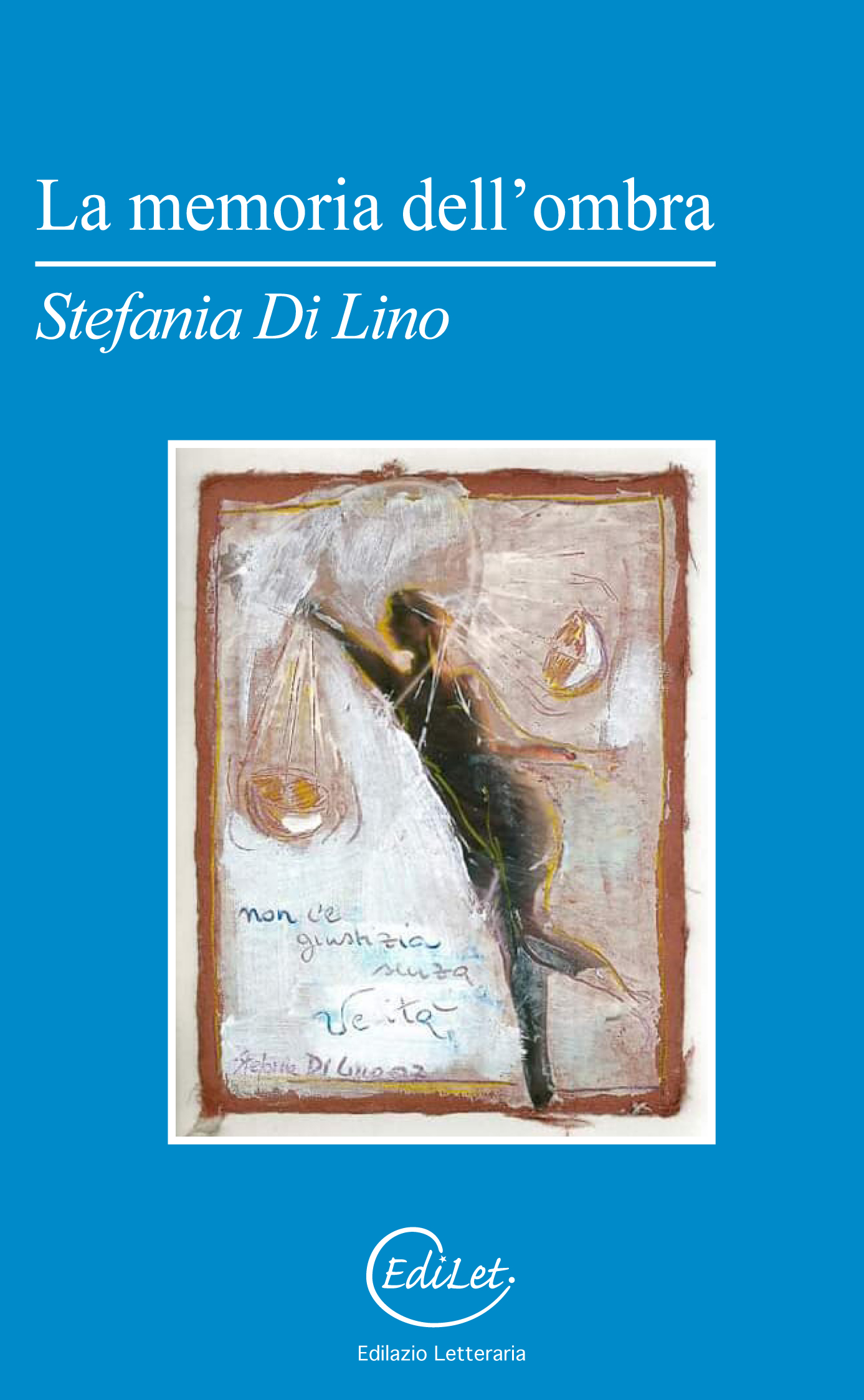

In questo suo quarto libro (La memoria dell’ombra. Poemetto, EdiLet, 2024, pp. 96, Euro 13), Stefania Di Lino accentua e acuisce la vocazione metapoetica che talvolta affiorava nei precedenti: focalizzare e definire la misura del proprio dire, diventandone l’oggetto e facendone a sua volta un possibile “correlativo soggettivo”. Il poeta può parlare di sé e del mondo anche mentre riflette sugli strumenti umani dell’espressione poetica. Una delle domande sottese in tutto il poemetto (tale è, di nome e di fatto, data la coesione che lega le singole composizioni) è infatti: che cos’è la poesia? Che cosa le è dato di poter essere e fare?

Non a caso la quarta di copertina riporta, dal testo, i seguenti versi: “la poesia nasce / dagli argini rotti della parola / è un dire cosa / che altrimenti non sapremmo”. E non sapremmo altrimenti perché solo in quel modo potremmo dirla. Pensiamo alla parola del vocabolario: essa opera un “travaso normativo” che riduce la complessità infinita delle cose. Contiene perciò il significato convenzionale, quello normale e consueto che utilizziamo per comunicare. La parola poetica nasce quando il contenitore della parola del vocabolario non basta più: è magma che cola dalle sue crepe, è luce che balugina dalla scorza del significato che si apre. Stefania Di Lino traguarda ulteriormente: ha bisogno della “parola segno”, della “parola gesto” capace di processare e performare la profondità. Infatti scrivendo cammina “sull’impervio confine liminale” (appunto limen, soglia che divide ma unisce al contempo) “tra la terra promessa e quella perduta”, vale a dire tra il non più e il non ancora; laggiù, sul bordo dell’ignoto fin troppo noto, esplora il “crinale scosceso di una lingua sconosciuta” che appunto nella poesia sa, deve, vuole dirsi.

Ecco dunque la poetica fondamentale di una scrittura che ha luogo “tra il dire e il non dire / e talvolta si mostra tacendo”, pronunciata magari “a fior di labbra”, per far conoscere cose “da sempre sapute”: ma saperle non vuol dire conoscerle, dato che l’abitudine ottunde la percezione fino ad annullarla. Qualche esempio? Il rumore continuo sfuma nel silenzio (chiunque abiti accanto ad una ferrovia, come noto, non fa più caso al passaggio dei treni). E il dolore cronico produce anestesia. E ancora: avere sempre qualcosa sotto gli occhi, lo rende invisibile, ecc. Il poeta è un sabotatore a servizio della verità. Svela gli inganni e de-automatizza gli sguardi, portandoli alla consapevolezza. Toglie polvere dagli occhi e solleva pietre dai giorni. Anche se poi resta sempre il muro della terra, la parete invalicabile dell’ultimo spessore divisorio. E “un peso / oltre la misura del cuore”, da cui non è possibile affrancarsi. La poesia è un’operazione di coscienza critica: procede attraverso l’“autopsia del cuore” nel tentativo di “trovare ragioni allo schianto”: da quello cosmico del Big Bang a quello che ci scoppia dentro ad ogni battito del cuore, e ogni volta che prendiamo contatto con la realtà dell’assurdo in cui siamo immersi. Certo, per sopravvivere occorre dimenticare la verità; ma appunto la poesia vuol farci vivere, non solo sopravvivere! Ho letto qualche giorno fa su Internet questo monito: “ti chiederanno di scegliere tra affondare o galleggiare. Tu scegli di volare!”

La poesia di Stefania Di Lino ha una vocazione civile che non appare vistosamente, dacché non la esibisce mai in “posa”; ciò le consente di restare immune dal difetto comiziale-tribunizio, tipico di molte scritture impegnate. È, semmai, autentica: nasce dal dissenso sincero, dalla ricerca eslege della verità. È un atto di disobbedienza incoercibile; non si può vietare di pensare, così come non si può bloccare l’avvento della primavera o il fiorire dei prati. Penso a Tommaso Campanella e ai 27 anni di ingiusta prigione che non gli impedirono di scrivere “La città del sole” senza disporre di carta, quindi a mente! Incidendo le parole del libro nella sua prodigiosa memoria. L’uomo è forte ed è in grado, se davvero vuole, di oltrepassare qualunque ostacolo. Stefania Di Lino parla di “libertà indomita”, cifra che approvo e in cui mi riconosco completamente. La scrittura è “spietata luce”, e deve esserlo per esercitare la sua pietas. C’è sovrapposizione simbolica di luce e lama, di ispezione conoscitiva e strumento per tagliare. Parla infatti di “bisturi affilato” e “fendente raggio laser” che purifica mentre esplora e avanza. Il poeta “incide” le cose, e la sua penna è una “punta di coltello”: anche per ferire e uccidere, se necessario. L’arte si “annida nella forma”, è segreto cuore dell’apparenza. Lo svelamento può essere esercitato come lettura in filigrana e controluce; ma anche e soprattutto come scavo: “pietre da cavare / parole dure da masticare / (…) e tutto l’indigesto da digerire”. La poesia è un digestivo, forse, ma è a sua volta indigestibile (cioè non digeribile, e insieme non gestibile). Elabora infatti gli “eoni dell’inquietudine” confrontandosi col Perturbante di certe immagini: da quella terribile ed emblematica di pag. 40 (“ho messo una testa di Medusa al posto del cuore”) alla preda “impigliata nella ragnatela” che “per poco ancora vibra”, alla ferita sempre aperta e sanguinante da cui “sgorga la parola”, all’“atroce tonfo” che chiude la rovina del corpo, ai giorni che come sangue “gocciolano graffiati”, ecc.

È un percorso accidentato e sconveniente, politicamente scorretto, che implica il coraggio di chi scrive e, di conseguenza, quello di chi legge. Non è un libro per struzzi, in attesa o in procinto di nascondere la testa nella sabbia. Stefania sfonda tutte le pareti per arrivare alle questioni fondamentali, e dunque alle domande ineludibili: ad esempio “cosa rimane di noi e dei giorni passati?”; “dove porteremo il nostro sangue?”; “in quale terra / e con quale umanità continuare?”; “dove comincerà l’incendio? / dove verrà acceso il primo fuoco?”, ecc. Ecco l’importanza dell’ombra e della sua memoria, l’identità metafisica e il doppio evanescente del nostro corpo, a ricordarci che siamo fumo di attimi in volo. Ecco perché “nell’andare” occorre “ricordare sempre la propria ombra”, l’ombra che ci riporta alla verità della nostra condizione, poiché richiama la presenza del corpo che fa schermo alla luce, ma anche la sua evanescenza.

La poesia si profila anche come terapia e cura contro “la ferocia del tempo e degli uomini”, sapendo che “quella che più duole” è “una morte non morte”, cioè la vita non vita che uccide la nostra autenticità e la nostra anima ogni giorno. Così il diavolo tortura le anime all’inferno: mantenendole in attesa, perennemente sospese nell’irrealtà. Così tirano avanti gli alienati, gli automi disumanizzati di cui l’atroce macchina della Storia ha bisogno – come di ingranaggi – per andare avanti. Il poeta attraversa l’inferno, il “buco nero chiamato dolore” per ricucire “con punti invisibili gli strappi” e le “mute lacerazioni”. È un Orfeo che cerca “il punto più alto / da cui la notte precipita”. Poesia, allora, “è fare del dolore musica”.

Stefania registra lo sconcerto dei nostri tempi, il “frantumarsi del credo” (ovvero l’impossibilità di credere a qualunque cosa, poiché tutto sembra diventato in-credibile): “tutto ora è aperto alla follia / è l’atroce delle cose esplose / sono i resti sparsi”. Siamo inetti, impotenti, disillusi, scoraggiati. Ci vede “ai posti di smarrimento”, anziché a quelli di combattimento. Al poeta non resta che scrivere sulle macerie stesse “la poesia dei ruderi”: “Scrivo come fossero tutti morti / o come fossi morta anche io”. Non solo le conseguenze, ma la loro analisi a ritroso, fino alle cause prime: non solo “la purulenza dell’odio / l’incuria mortale del disamore”, ma anche il “male nascosto nel seme che nessuno vede” perché è alla radice, e infatti aggiunge male al male, e “intacca contagia recide / lega e sporca”. Eppure Stefania Di Lino esercita la capacità eroica di “cavare energia dal niente”, di non rinunciare a “far nascere” e a “far venire alla luce”, a rispondere agli appelli del mondo, nonostante tutto, “se chiamati da una voce di madre” che sappia di origine e sorgente. Accenna talvolta a dimensioni nascoste e ancestrali, psicanalitiche del profondo, gnostiche e quasi escatologiche: una specie di “controtelaio” occulto della realtà, a cui tendono i sogni, che infatti “sono tasselli vividi / tessere lucide di un mosaico antico da ricomporre”. Parla di “spazio obliquo interstiziale” dove avvengono “minime le cose care” e le invisibili metamorfosi del tempo. È nell’ombra che dimora l’incanto, e in essa deve immergersi la mente per raggiungere i livelli della sua vita estatica. Ci sono composizioni in cui il soggetto si spersonalizza completamente, materializzandosi e vegetalizzandosi, abbracciando la frequenza inconscia della vita istintiva, il “neutro” dell’ES da cui, forse, sale il dolce richiamo delle maree, la tentazione di andare giù “fino all’origine del sangue”. Scrive allora di “tana verde”, “cuore di pietra antica”, “muschi e licheni”, “occhi di bestia” che “brillano / dello stesso luccichio della luna”. È il mondo senza di noi, al di fuori di noi, la dismisura oltre la nostra misura. La memoria stellare dialoga con la memoria animale e con la memoria cellulare: è anche questa, ritengo, la “memoria dell’ombra”.

Stefania Di Lino intesse un profondo elogio della diversità, scrive per “gli irregolari / i randagi i marginali” che incontra quando esce di notte, solitaria viandante, per vivere Roma oltre i fondali della città teatro. Lei stessa così si definisce: “ma io sono una che arriva / quando gli altri vanno via / appartengo alla genia dei fuori tema / degli inattuali”. Aleggia in tutto il libro un grande sogno di libertà, anzi di liberazione, che è spinto dal vento dell’esistenza e a sua volta si dispone a spingerlo, a soffiarlo dentro e intorno a noi per fomentarci al riscatto, alla vera evoluzione delle nostre vere energie. Tutto questo pur sapendo benissimo che la ricerca della verità è infinita e, per definizione, mai definitiva. Anche la ricerca poetica: “si cerca ancora / lungo esercizio / è la parola”. Ecco perché le poesie di Stefania dispongono i versi di seguito, in orizzontale, come una finta prosa, e soprattutto terminano sempre con la virgola, a indicare un movimento che non conclude ma rinasce sempre da se stesso. Come la vita.

Marco Onofrio